J'entends par base la coque, les superstructures, le gréement dormant.

Il s'agit du gros morceau du projet de restauration. Les membrures et les bordés sont, je pense, d'origine. Les membrures sont en chène ployées à chaud. Les bordés sont en mélèze. L'assemblage est fait par des rivets cuivre. Les écarts sont droits avec des contre-plaques rivetées à l'intérieur. Le bateau a déjà été restauré, probablement dans les années 1980. Les varangues d'origine (en chène) situées sous le carré ont été démontées et remplacées par des varangues en acier, reprises par les boulons de quille.

Cette restauration, d'après Lukas, a sauvé le bateau. Je veux bien le croire : nombre de bateaux de cette époque ont des problèmes de structure dûs aux assemblages entre la coque et la quille. En fait, tous les efforts passent par les varangues, et le travail qu'on leur demande finit par leur donner du jeu, les déformer, et toute la coque s'avachit. Sur ce bateau, les varangues en acier, qui remontent jusqu'au livet, soit en fer plat soit en cornières, donnent à la coque la rigidité transversale nécessaire à son maintien en forme.

Cela pose hélas d'autres problèmes.

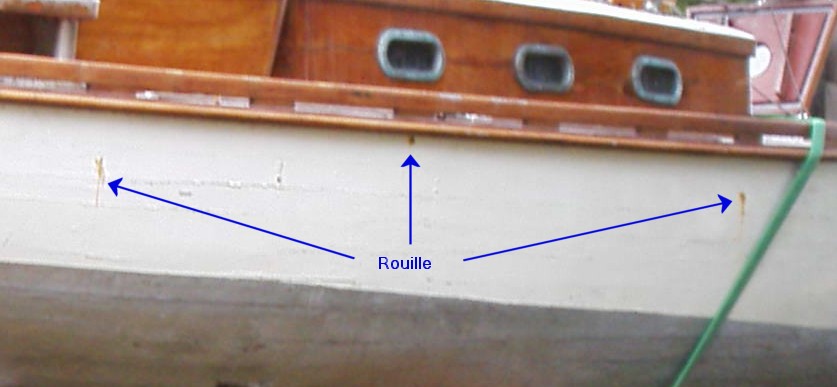

Lorsque j'ai examiné le bateau, la peinture extérieure était impeccable. Pas très vieille, en fait. Lorsque j'en ai pris livraison, de vilaines traces de rouille étaient visibles, venant de par dessous la peinture blanche de la coque. Tous ces boulons sont à changer. J'ai pris la décision de ne pas naviguer tant que je n'avais pas refait les varangues, les couples et le boulonnage sur le bordé, afin d'une part de ne pas aggraver le processus de rouille, et d'autre part de ne pas fatiguer les assemblages là où le bois s'affaiblit.

Voici une photo d'un des boulons qui laissait ces vilaines traces de rouille, après décapage de la peinture et d'un tapon de mastic. C'est clairement de l'acier déjà attaqué par la rouille.

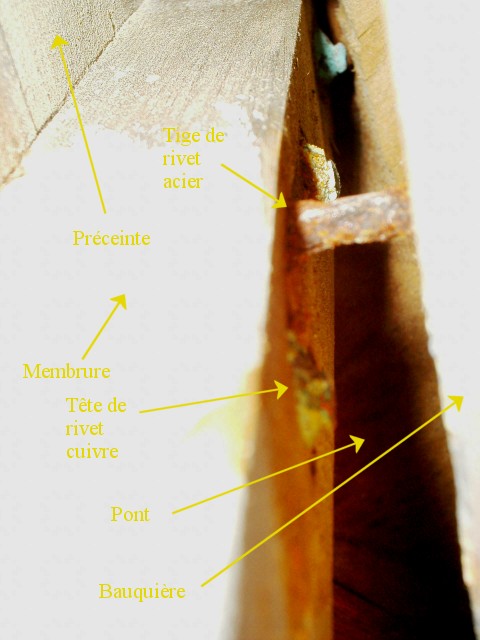

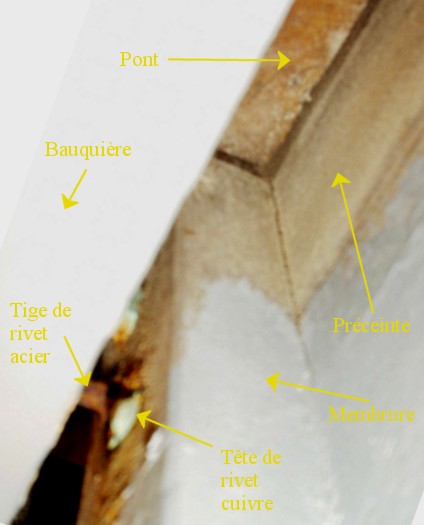

A l'intérieur, on constate que deux séries de boulons ou rivets en acier traversent la coque :

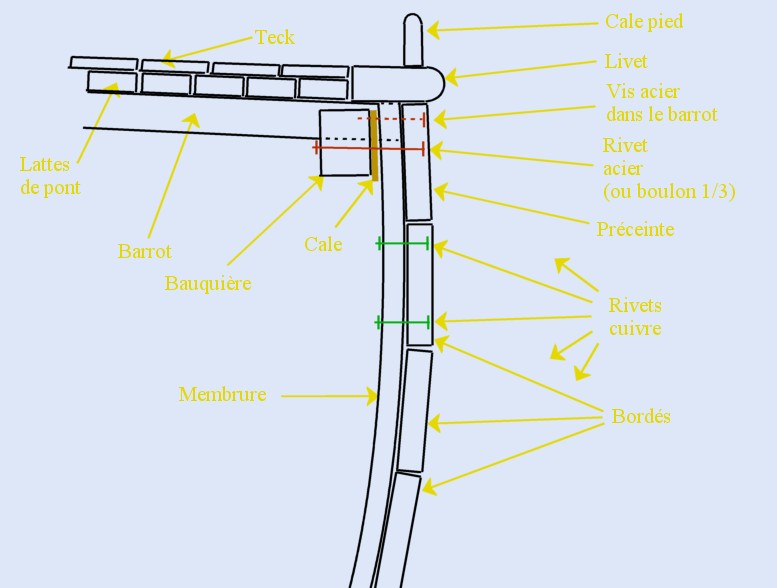

Le schéma ci-dessous montre comment la coque est assemblée.

J'ai donc projeté d'une part de remplacer toutes les varangues et les couples en métal par des varangues et couples en bois lamellé-collé, et d'autre part tous les boulonnages en acier à travers les bordés par des rivets en cuivre. Le problème de rouille sera réglé, et le cuivre conservera le bois. Le lamellé-collé donne la possibilité de faire des pièces longues, qui peuvent être optimisées en compromis rigidité- souplesse. La majorité des éléments en lamellé-collés seront faits "in situ" dans le bateau. J'ai l'intention de procéder de la manière suivante, une varangue après l'autre, afin de ne pas créer de déformation de la coque. Le schéma ci-dessous représente, sur la partie gauche, le montage actuel au niveau d'un couple en acier. Les membrures chènes ne sont pas représentées : je les conserve. Sur le même schéma, la partie droite représente le montage après restauration. Il s'agit de schémas de principe : les échelles ne sont pas respectées.

Les points suivants sont à noter :

Les lamellés-collés seront réalisés "in situ" dans le bateau à sec. J'emploirai un mélange de frène (pour sa souplesse et sa résistance à la traction) et de merbau (pour son esthétique et sa résistance à la compression). Les lattes, de 4 mm d'épaisseur, sont fournies par un fabricant de Grenoble qui les réalise par sciage. Elles seront collées à l'epoxy. Je pense mettre sept lattes superposées, pour faire un peu plus de 28 mm d'épaisseur, pour la partie extérieure des membrures. La largeur sera entre 30 et 40 mm dans cette zone. Au centre du bateau, cela fera évidemment plus, aussi bien en largeur qu'en épaisseur. Pour les membrures, le principe sera de dévirer chaque latte en la plaquant sur le bordé ou la lame précédente, cela en partant du centre du bateau et en progressant vers l'extérieur. Les anciens trous des boulons acier seront réutilisés pour mettre en place des vis en ptfe (téflon) ou autre matériau sur lequel l'epoxy n'adhère pas. On mettra en place à l'intérieur de la coque des cales minces qui aident à la mise en forme (martyrs), et à l'extérieur des cales en matériau souple et des écrous papillon. On contrepercera et on serrera, vis après vis, la latte, et cela sans colle. Une fois la latte complètement dévirée et contrepercée, scarfée si nécessaire, on dévissera, on encollerera et on remettra les vis, cales et écrous en serrant pour le collage. Si nécessaire, on rajoutera des agrafes à l'intérieur. Une fois la colle sèche, on pourra sortir les vis de pression en les frappant légèrement au marteau. Et il n'y aura plus qu'à recommencer pour la latte suivante.

La principale difficulté que j'entrevois se situe au niveau des cadènes de haubans. Les cadènes sont, à mon avis, assemblées avec des couples en acier, soit par boulonnage, soit elles sont soudées. Je n'ai pas encore pu éclaircir ce point. Si elles sont simplement boulonnées, on pourra les lier de même aux couples en lamellé-collé, en remplaçant un boulon acier par un boulon inox. Si elles sont soudées, ce sera plus difficile : il faudra couper les couples existant en acier pour garder le haut, sous la serre-bauquière, et les boulonner sur les couples nouveaux en lamellé-collé. On pourra aussi, comme sur "Windhover" (voir ci-dessous) ajouter des porques qui renvoient les efforts sur les barrots. A voir...

J'ai décidé de suivre cette méthode, originale, qui a comme inconvénient la durée nécessaire pour l'opération, pour ne pas parler du nombre d'heures de travail. Un chantier professionnel ne se lancerait sans doute jamais dans un tel boulot. C'est l'avantage qu'a un amateur : il ne compte pas ses heures et peut (pour ne pas dire qu'il doit) tenir un planning en pointillés sur une longue période. Cela dit, les chantiers professionnels font aussi des "trucs de ouf", témoin cette photo de l'intérieur de "Windhover", un croiseur de 10 m restauré par le chantier H2O de Marseille : toutes les membrures ont été remplacées par des membrures en lamellé-collé, certaines étant prolongées par des porques qui renvoient les efforts sur les barrots. Le résultat en vaut la peine : ce bateau, magnifique, est visible aujourd'hui à Sanary.

Il ne serait pas nécessaire, dans un premier temps, de changer la quille. Cela dit, deux raisons pourraient pousser à le faire.

On pourrait donc envisager une refonte (dans les deux sens du terme) du lest de ce bateau. Je vois les choses de la manière suivante. Relever les plans du lest actuel, au millimètre près, et recalculer ses caractéristiques (centre de gravité, masse, centre de poussée). Puis concevoir un lest nouveau, en gardant la ligne esthétique du précédent, en "rabotant" de 10 cm environ le bas de quille, pour alléger et gagner en tirant d'eau. Enlever 500 kg permettrait de descendre la ligne de flottaison de 5 cm, en rajoutant donc 5 cm au franc bord, ce qui ne ferait pas de mal aussi bien pour l'esthétique du bateau sur l'eau que pour la sécurité. Et cela lui permettrait de mieux supporter 500 kg d'équipage et de bagages. La diminution de la hauteur du lest (10 cm) et la descente de la flottaison (5 cm) permettra de ramener le tirant d'eau aux alentours de 1,52 m (actuellement 1,67 m). De toute manière, j'ai bien l'impression que l'ajout du moteur (150 kg avec inverseur, arbre et hélice), du réservoir (80 kg), du safran en acier (80 kg) a déjà ajouté plus de 300 kg au devis de poids initial. Je n'ai pas encore vérifié, mais il me semble que la flottaison actuelle n'est pas parallèle au plan supérieur de la quille (ou aux planchers du carré) : le bateau me semble avoir un peu le nez en l'air. On pourrait donc en profiter pour le remettre bien dans ses lignes.

Je referai tous les calculs hydrostatiques et j'essayerai le bateau sur l'eau, avec ses nouvelles voiles, avant de me lancer dans une telle opération afin de ne pas avoir de problème d'équilibre sous voiles.

Il n'est évidemment pas d'origine. Lukas me l'a confirmé. Je le garderai tel quel, d'abord parce qu'il est en très bon état, ensuite pour des raisons de coût, en enfin parce que Bernadette et moi sommes plutôt de grands gabarits. Si un futur propriétaire mesure 1,65 m, il pourra revenir au plan d'origine...

Le mât n'est sans doute pas d'origine. Encore que... je n'en mettrais pas ma main au feu. Mais les plans de cette époque pour ce type de bateau étaient le plus souvent des gréements aux 3/4 avec bastaques. Les cadènes de bastaques sont encore visibles. Mais vu que le bateau navigue maintenant sans bastaques, le haubannage a dû être un peu modifié : en effet les bas haubans ont du pied, sans doute plus qu'à l'origine : voir par exemple la carte postale du bateau dans le port de Gotenhafen.

Je garderai ce type de haubanage et je ne remettrai pas en service les bastaques. Au pire je gréerai deux bastaques de 8 ou 10 mm en spectra ou autre cordage moderne et résistant, qui resteront en attente le long d'un bas hauban ou du mât, en navigation par conditions normales, et seront mises à postes sur les anciennes cadènes de bastaques en cas de navigation par gros temps, afin de compenser la traction d'une trinquette ou d'un tourmentin dans les rafales. Voir plus loin.